低碳交通即按照城市可持续发展和“以人为本”的理念,提倡以绿色交通系统为主导的交通发展模式,与土地利用紧密结合,提升公共交通和慢行交通的出行比例,减少对小汽车的依赖,构建低碳或无碳清洁能源的交通体系。在“双碳”目标下,未来整个交通行业产业链条,包括交通制造、能源供给、智慧交通,都将纳入到新业态、新模式、新技术的范畴,以“双碳”为牵引,将会引发整个产业要素的迭代升级,到双碳30.60目标实现的时候,颠覆整个交通系统。

1.1政策背景

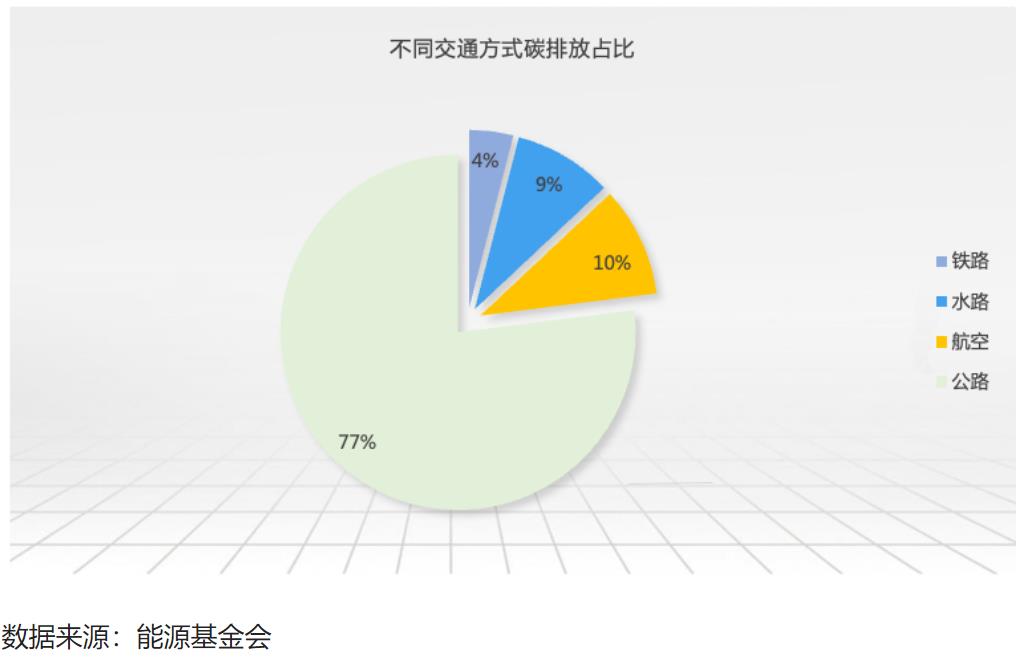

根据数据显示,交通行业是能耗和碳排放的三大行业之一,作为碳排放大户,其占全国终端碳排放的15%,过去九年以年均增速5%以上发展,预计到2025年会增加50%。去年两会召开后,碳中和、碳达峰成为高频词汇,而交通行业的碳中和、碳达峰势在必行而又任重道远。从全球的交通碳排放数据来看,道路客运交通的碳排放量最大,道路货运交通次之,航空与船舶排放量仅为前两者的四分之一与二分之一。能源角度来看交通运输领域的两大主要能源是汽油和柴油,占其能源消费总量的60%以上。因此,减少道路交通的能源消费和其碳排放强度是目前全球最大的挑战,尤其是如何尽快使用清洁能源、可再生能源取代汽油和柴油是当务之急。

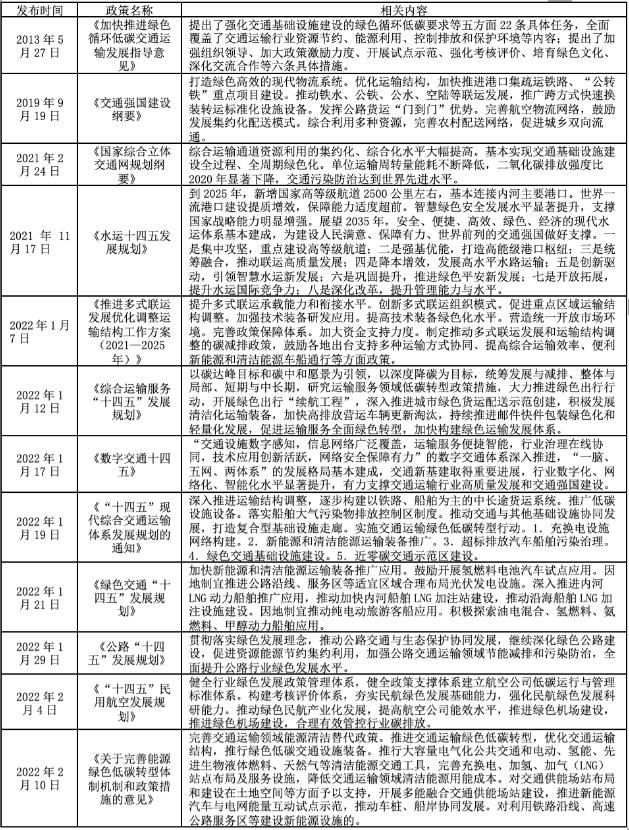

2013年,交通运输部就印发《加快推进绿色循环低碳交通运输发展指导意见》的通知,提出强化交通基础设施建设绿色循环,加快节能环保交通运输装备应用,加快集约高效交通运输组织体系建设,加快交通运输科技创新与信息化发展,加快绿色循环低碳交通运输管理能力建设的要求,可以说是低碳交通的开端。

2021年10月国务院印发《2030年前碳达峰行动方案》与《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》(以下简称“意见”),要求实施交通运输绿色低碳行动,并将运输结构优化与能源替代作为重点路径。《意见》中指出,推动产业结构优化升级,制定能源、钢铁、有色金属、石化化工、建材、交通、建筑等行业和领域碳达峰实施方案;大力发展绿色低碳产业,加快发展新一代信息技术、新能源汽车、航空航天、海洋装备等战略性新兴产业;持续深化工业、建筑、交通运输、公共机构等重点领域节能。对于优化路径,《意见》明确了优化交通运输结构、推广节能低碳型交通工具、积极引导低碳出行的具体举措。

2022年开年,国务院、交通部先后印发了《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划的通知》、《“十四五”民用航空发展规划》、《水运十四五规划》、《公路“十四五”发展规划》、《绿色交通“十四五”发展规划》等,都将进一步推进交通绿色发展作为发展重点,提出全面推动交通运输规划、设计、建设、运营、养护全生命周期绿色低碳转型,协同推进减污降碳,形成绿色低碳发展长效机制,让交通更加环保、出行更加低碳。优化调整运输结构,深入推进运输结构调整,逐步构建以铁路、船舶为主的中长途货运系统。加快铁路专用线建设,推动大宗货物和中长途货物运输“公转铁”、“公转水”。推广低碳设施设备,鼓励在交通枢纽场站以及公路、铁路等沿线合理布局光伏发电及储能设施。加强重点领域污染防治,落实船舶大气污染物排放控制区制度。全面提高资源利用效率,推动交通与其它基础设施协同发展,打造复合型基础设施走廊。完善碳排放控制政策,实施交通运输绿色低碳转型行动等措施。

2022年2月10日,《关于完善能源绿色低碳转型体制机制和政策措施的意见》中也提到要完善交通运输领域能源清洁替代政策;推进交通运输绿色低碳转型,优化交通运输结构,推行绿色低碳交通设施装备;推行大容量电气化公共交通和电动、氢能、先进生物液体燃料、天然气等清洁能源交通工具,完善充换电、加氢、加气(LNG)站点布局及服务设施,降低交通运输领域清洁能源用能成本;对交通供能场站布局和建设在土地空间等方面予以支持,开展多能融合交通供能场站建设,推进新能源汽车与电网能量互动试点示范,推动车桩、船岸协同发展。

相关政策梳理

1.2双碳目标带来的挑战

交通行业的脱碳难度较大,无论是何种交通方式,化石燃料仍然是主要能源,在不采取低碳措施的情况下,交通部门的碳排放量将呈指数增长,2050年排放量将达到29.6亿吨,是2014年的3.5倍,交通部门排放占比也将从2014年的9%上升至2050年的16.8%,成为我国未来碳排放增长的重要来源。但行业中的非化石燃料替代却面临着一定的技术瓶颈,缺乏商业化量产的电动化技术,光伏、电气化改造普及率低,氢能替代绿色溢价高达343%,目前尚未形成可行的脱碳路径。

道路交通占交通部门总碳排放约74.5%,是交通领域实现碳减排的重点。中期来看,我国的道路运输仍然会呈现增长态势。相较于美国、日本等汽车工业发达的国家,其每千人拥有汽车分别为837、591,我国仅为200辆,汽车保有量大约为2.92亿辆,未来乘用车保有量增长空间仍大;从汽车结构来看,自《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》以及“蓝天保卫战”政策发布后,新能源汽车消费虽然增长了10.9%,但整体新增长仍然以燃油车为主,新能源车的渗透率不高。

同时,根据数据显示,我国物流以高能耗高排放的公路运输为主,公路运输方式占到整体的73%,而其估算碳排放量占交通运输行业整体排放量的40%~55%,且公路专业货运企业每百吨公里单耗1.7千克标准煤,更容易实现电气化的铁路单位运输工作量综合能耗每百吨公里单耗0.39千克标准煤,其运输占比仅为社会货运量的9.9%。

1.3未来产业发展趋势

(1)运输结构向低碳模式优化

物流:提倡多式联运发展,提倡公转铁、公转水等运输方式,通过促进运输结构优化提升铁路、水路等低消耗低排放的运输方式分流,提高物流资源利用率;研发或引进先进物流技术,合理规划物流运输整体流程,实现全过程信息化;投建多式联运枢纽建设,升级改造联运装备,提高集装箱在铁路货运中的使用水平,尽快实现促进集装化、厢式化和标准化。

城市出行:推行“地铁+常规公交+慢行”一体化公共出行理念;即轨道交通为主体的大循环,地面公交为补充的小循环,地上地下交通“零换乘”的双循环体系,共享单车、电动车、人行步道等慢行体系,同时规划建设绿色生态廊道、城市慢行通勤专用道、自行车存放点。

(2)交通工具耗能零碳化

加大推广交通领域电力和替代燃料,2020年国务院办公厅关于印发《新能源汽车产业发展规划(2021—2035年)》的通知中提出:自2021年起,国家生态文明试验区、大气污染防治重点区域的公共领域新增或更新公交、出租、物流配送等车辆中新能源汽车比例不低于80%,到2025年,我国新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右。进一步实施购置补贴、税收优惠、双积分制等政策,加大充电桩、换电站等基础设施建设投资力度,从供给与需求两方面推动交通工具电动化转变。加快氢燃料、氨能、光伏等技术的自主突破,进一步完善能源产业链,明确氢能源在特定交通场景中应用路径和推广目标,加速产业规模化发展,实现重卡、水运、航空等运输领域的能源替代。

(3)能效标准更加严格

不断提升汽车能效标准,倒逼汽车行业加快淘汰、实现产业升级。在短期燃油车仍然是我国主要交通方式,汽车保有量已经达到世界平均水平,但至少有十分之一未达到国家机动车尾气排放标准,因此提高汽车内燃机排放标准将会大幅降低污染物排放和能源消耗。根据相关政策,2021年7月起实施重卡燃油车国六排放标准,其碳氢化合物和一氧化碳的排放限制相比国五标准降低50%、颗粒物指标限值降低了10倍;2006年北京市已要求新上市汽车都要达到欧三标准,而一辆达到欧三标准的汽车有害物排放量仅是欧二标准汽车的1/7;上海加快研制电动汽车已取得突破,这种汽车排放出的全部物质只有无污染的水。广州生产的使用混合燃料的汽车也面临问世。同时,对于汽车存量上要加快淘汰,既要淘汰不符合国家标准的在行驶车辆也要加快降低燃油车比重。

而航空运输通过采用不可预期燃油的最低标准政策、航路优化、载重平衡优化、飞机硬件方案优化、可持续航空燃油的使用(SAF)等方式提高运行效率,进而实现降碳。水路运输上推广LNG动力船舶,适时推进内河水运电气化,岸电常态化,提高船舶能效水平降低水运碳排放强度。